Origine de l'Etat Civil ~

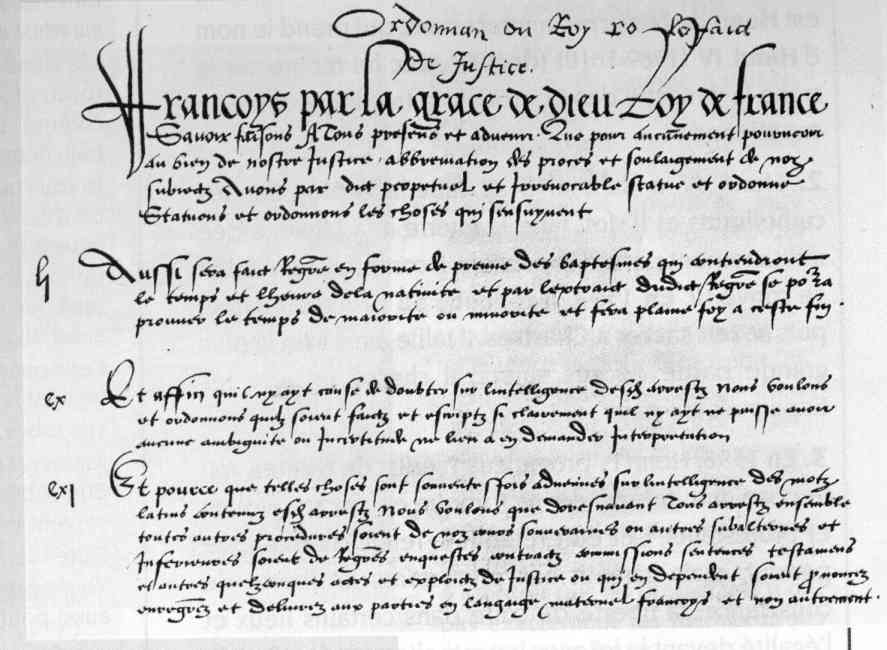

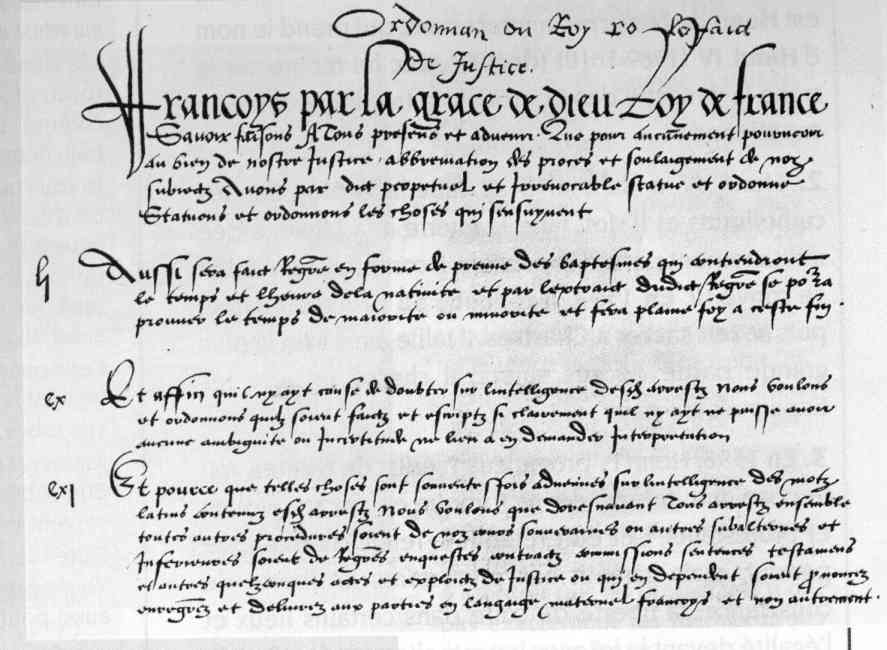

Le 10 août 1539, François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui passe pour l'acte fondateur de l'état civil dans le royaume de France. En fait, l'ordonnance prescrit seulement de tenir registre des personnes tenant bénéfices, dans le but de savoir ceux qui deviennent vacants ; et c'est accessoirement qu'elle ajoute l'obligation d'un registre des baptêmes comportant le temps et l'heure de il s'agit de contrôler l'âge des bénéficiers, qui doivent nécessairement être majeurs.

Art. 50 - "Que des sépultures des personnes tenans bénéfices, sera faict registre en forme de preuve, par les chapitres, collèges, monastères et cures, qui fera foi, et pour la preuve du temps de la mort, duquel temps, sera faict mention esdicts registres, et pour servir de jugement des procès où il serait question de prouver ledit temps de la mort, au moins quant à la recréance."

Art. 51 - "Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptêmes, qui contiendront le temps et l'heure de la nativité, et par l'extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et sera pleine foy à cette fin."

Art. 52 - "Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous."

Art. 53 - "Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an par devers le greffe du prochain siège du baillif ou séneschal royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours, quand mestier et besoin sera."

En Italie, la tenue de registres de catholicité avait commencé au XIIIe siècle, en France au XVe siècle, à l'initiative des évêques. Le plus ancien texte connu à ce sujet est l'ordonnance d'Henri le Barbu, évêque de Nantes, en date du 3 juin 1406 :

"Il est

parvenu à notre connaissance qu'un grand nombre de personnes de notre cité et

diocèse ont contracté des mariages illicites et interdits par le droit, dans

l'ignorance où elles étaient de leur parenté spirituelle..."

"[Aussi] nous ordonnons

que tous les curés de notre cité et diocèse inscrivent sur leurs registres les

noms des parrains et marraines qui tiennent les enfants sur les fonts

baptismaux, selon la coutume, dans leurs églises, ainsi que les noms des

enfants... [et de même] qu'ils conservent les registres anciens, afin de pouvoir

de cette manière tenir et garder pour toujours connaissance des liens

spirituels."

L'initiative d'Henri le Barbu fit tache d'huile en Bretagne, où l'évêque de Saint-Brieuc en 1421, ceux de Dol et de Saint-Malo en 1446, celui de Rennes en 1464, prescrivent la tenue de registres de baptême.

C'est pourquoi les plus anciens documents conservés se trouvent dans l'Ouest (Roz-Landrieux en 1451, Paramé en 1454, Savenay en 1464).

Le reste du Royaume suivit au début du XVIe siècle : le diocèse de Tours en 1512, Paris en 1515, Sées en 1524, Chartres en 1526, Sens en 1534, Le Mans en 1535. Des registres de la même époque sont conservés dans les archives de la Gironde, du Rhône, du Gard, des Bouches-du-Rhône et des Basses-Alpes.

Il apparaît donc que l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a pas "créé l'état civil". Elle est cependant très importante dans l'histoire des sources, car elle prévoit le dépôt des registres au greffe et, surtout, elle prescrit que tous les actes soient "enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non aultrement".

Source : Article de Jacques Dupâquier paru dans Historama n° 40 - janvier 1994.

![]()

Naissance et vie de l'état civil

L’enregistrement des baptêmes fut institué par l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et celui des mariages et sépultures par l’ordonnance de Blois (1579). Les « registres paroissiaux » devaient être tenus par les curés des paroisses. Une ordonnance de 1667 prescrivit la tenue en double de ces registres, un exemplaire devant rester dans la paroisse, l’autre devant être remis au greffe de la juridiction royale.

Lorsque des communautés protestantes se constituèrent, ce sont les pasteurs qui tinrent ces registres ; ils le firent tant que l’exercice de la religion réformée fut autorisé, c’est-à-dire jusqu’à la Révocation de l’Edit de Nantes (1685). A partir de cette date, les protestants, officiellement tous convertis, durent se faire enregistrer auprès du curé catholique. Ce qui n’empêcha pas un culte clandestin et l’enregistrement, tout aussi clandestin, des actes religieux dans des « registres du Désert ». Devant les problèmes posés par les successions de personnes qui n’avaient pas été ensevelies officiellement, c’est-à-dire à l’église catholique, la Déclaration royale de 1736 prescrivit la tenue de registres spéciaux de décès devant des officiers publics. C’était une première étape dans la « laïcisation » d’actes jusque là « paroissiaux ».

On peut considérer l’Edit de Fontainebleau de 1787, appelé Edit de Tolérance, comme le précurseur de l’état civil : les non catholiques purent alors faire enregistrer naissances, mariages et décès devant un juge civil ; ils purent même valider les mariages a posteriori, sur déclaration devant la sénéchaussée.

C’est l’Assemblée législative qui, dans sa dernière séance, le 20 septembre 1792, institua l’état civil et confia aux maires la tenue de trois registres distincts pour les naissances, mariages et décès tandis que les curés étaient tenus de remettre aux mairies leur propre collection. L’élaboration de tables décennales devint obligatoire.

Depuis cette date, les actes d’état civil sont transcrits par le maire sur deux registres, l’un conservé en mairie, l’autre transmis au greffe des tribunaux qui le versent après 75 ans aux Archives départementales.

Il existe donc deux séries de registres paroissiaux puis d’état civil : l’une conservée dans les paroisses puis les mairies, l’autre conservée au greffe de la sénéchaussée puis du Tribunal de Grande Instance. La seconde est dévolue aux Archives départementales par versement obligatoire, la première peut être confiée aux Archives départementales par la procédure du dépôt communal